| 藤本重兵衛さんは岐阜市内の有名な釣具問屋さん。播州多可郡船町と銘の入った青焼きの改良トンボ鈎をオヤジに道具箱に見たのが最初。後から聞くと文具屋で売っていた“ちちこ鈎”もここのものやったそうな。 その名の通り兵庫県の山の中が本拠地であったらしい。昭和56年頃大阪に住んでたとき、藤本重兵衛商店の本店でもあるのではと播州を訪ねたことがある。地元の電話帳には「藤本某、釣り針」なる表記があちこちにあって、思いつくままにたずねたが藤本重兵衛さんは知らないとのこと。ここら一帯は「海幸彦、山幸彦」の物語にでてくる里だそうで、古くから釣り鈎作りの鍛冶屋が多かったらしい。 帰り道にオーナー針の本社を見つけてショールームを覗いてみた。担当のかたにたずねてみると、藤本さんはたしかにこちらの出身で、商売のために岐阜へ本店を移されたはずという話を聞くことができ、オミヤゲを貰って帰路についた。 青焼きは折れやすいが鈎先が鋭く、鮎の友釣りでは深く刺さって外れにくいという特徴がある。 |

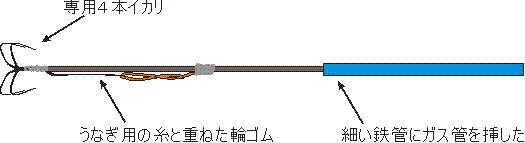

| “たくり”は本当は漁法としては禁止されているが、子供の頃から“伝統漁法の竿”であるということで黙認されているようや。もちろん市販もしているが、バリエーションも多く、鉄管の中を糸が通っているものもある。 四本イカリは太い木綿針の周りに巻き止めて接着剤で固めてある。鮎をひっかけるとこれが外れて輪ゴムがクッションとなってキャッチできる。前はタモを使っていたヒトが多かったが、最近は魚が滑らない軍手で鮎を掴むヒトがほとんど。 これを使い始めたのもウチへの来客が古くなったからと言って置いていってくれたものが最初でその後、竹の軸とかで作ってみたが浮き上がってしまい鮎漁では鉄管に落ち着いた。 中学生の頃は悪ガキ連中と一緒に竹と鮎用のイカリ鈎でで作って自転車と一緒に隠しておいて終業後に人家から外れた大川へ飛んでいって夢中で鮎を追った。 当然「鮎釣り解禁前!」であって、漁協の人に見つかって追っかけまわされ、自転車を押さえられて学校に通報された。「うぐいを獲っていた」と言い訳しても待っていたのは教室での拳骨だった。 もっとたちが悪いときは、ちちこ竿のごとく小さいヤツを作って、あらかじめ川の中に隠しておき、水泳場で水遊びが始まると潜っては、鮎釣り師のすぐ近くで石の下に逃げ込んだ鮎やあまごを引っ掛けた。一度だけ釣り人に見咎められて思いっきり怒られた。昔はムチャなことも平気でやってたもんだ。 泳ぎが得意でなくても潜れさえすればカッパと呼ばれて、オトナ達の網漁について行ってじゃまにならないように遊んでいた。高校以後近視がひどくなり、中耳炎も患ったことから次第に潜ることもなくなって、オヤジと一緒の網漁も、たくりナシでやるようになった。 盛夏の源流域で大イワナを追っかけるウェットスーツの“山トド”が使っているので、F.F.man&womenには顰蹙もののアイテムとなっているが、忘れられない道具のひとつだ。 |

| 青竹の枝の長いヤツを取ってきて、枝を払ったら竿の出来上がり。青焼きのちちこ釣り用袖鈎をつけて仕掛けは完成。たしかハリスがついた鈎が1本5円くらいでなかったか・・・。 |

| 渓流の切り立った岩場を手掛かり、足がかりを探りながら遡行する。岩盤が多い渓谷では、釣り人が通っていればそれなりの足場もある。だいたい深い淵を越えようとすると“ヘズル”か“高巻く”こととなる。 冷や汗とアブラ汗で汗だくになって振り返ると、とてもじゃないが竿をもっていなければあんなところを伝い歩きする気にはなれないといつも思う。ビクを壊したり竿先を折ったり、道具を無くすのはだいたいこういうことをしているときや。 |

| 郡上では“ガヤ虫”。がいむしはウチらのイナカだけらしい。 ヒゲナガカワトビケラの幼生で、渓流に網目状の巣を作って過ごし、巣を小さく固めるようになると中でサナギ(フライの世界では“ピューパ”なぞとのたまう)になって、水中で羽化して巣を出て水面に辿り付く。大型魚はこの時さかんに捕食し、水面から空中に姿が抜けて激しく音が出るようなライズもある。 水中で新鮮な酸素が特に必要とされるらしく、捕って来て缶などにいれておいても、じきに黒い液を吐き出して死んでしまうので、保存がきかなかった。今でもまだこれだけは川に生息している。 信州地方で、「ザザ虫」といって珍味とされる川虫はほとんどがこのガヤ虫、小学生の理科の時間ではクロカワムシと教えられた。 |

| イナカでは幼少のころからこの呼び方で、これが採捕できるようになるとあまごも釣れるようになると教えられた。もちろん子供には“がいむし”というもっと手軽なえさがあったので、うぐい釣りにはこれで充分やった。 セムシはヒラタカゲロウの幼生で、郡上では一般に“ヒラタ”と呼ばれて最もポピュラーな釣りえさだ。釣具店で売っているので当然これを採集するヒトも何人かいて、一緒に缶ビールを傾ける機会があったのでヒラタについて色々と教えてもらった。 春先に出るのが「オコシムシ」、一旦ピークが過ぎてから「ナデムシ」に変わり、ナデムシは気温の関係もあって、水を切ると羽化が早いそうな。 大小様々な幼生がおり、また色が少し違うと他の種類のカゲロウの幼生であったりもする。毛鉤の世界を覗き始めた時、ヒラタの生態について再度学ぶこととなった。 |

| これはカワゲラの幼生の総称。カワゲラも種類がたくさんいて、確かに捕まえたヤツはそこそこいろんな種類がおるなーと子供ながらに思っていた。羽化するときに瀬の石の波裏を登り、そこで脱皮して飛び立っていく。5月から6月頃の夕暮れの川原をあるくと(ま、釣りに行ってるからこんな時間も川原を歩くんですが)まだハネが柔らかいのかヨチヨチ・バタバタと飛び上がる。そいつが川面に落ちると爆発のようなライズがあって大型のアマゴがひと飲みにするのが昔の大川の風景だった。 釣りエサとしては大きくて活きも良く使ってみたいものなのだが、何処へ行ってもこいつをエサにするとうぐいが、しかもでっけーうぐいばかりがつれてクサってしまう。小さなものばかりあつめて“ぎんぱく”と銘打って釣具屋に売っているが、いわな釣りには最高らしい。 いわな狙いを始めたころでも、やっぱりセムシが一番で、オニチョロは予備エサとしてそこらのチャラ瀬で掬っておくことが多かったな。 |

| 農作業が始まる春先と夏の鮎の解禁前頃に回覧が回され、地区の住民一家に一人ボランティアで水路の清掃を行う。“井普請”と書くのであろう。 もっぱら水路に落ちた泥と石、草などを浚って流れを良くすることが目的で、ウチの地区では直ぐウラの用水路と中井水が担当となっている。昔はスコップで掬った泥の中にどじょうや鯉の仔が混じっていることがあったが、排水が汚れるにつれて泥が異臭を放つようになり生き物の姿はみられなくなった。しかし、最近公共下水道が完備して家庭排水を含めて、下水に切り替える家が多くなり、水生昆虫とかが少しづつ戻ってきて綺麗な用水が見られるようになったのはとても嬉しいことだ。 |

| 初めての賞与が出たら絶対4WDを手に入れようと考えていた。初任給ではとても新車には手が出ないし、バンなら自動車税も安くて済むなと安直に考えてた。社用のミニバイクでちょろちょろとお使いに走り回っている時、近くの中古車センターで見つけたのがこいつ。消防車のようやと笑われた塗装色はさておき、このテのクルマを良く知る友人からは掘り出し物やなーと妙に感心されたりした。3.8リットルF型ガソリンエンジンに4速マニュアルは、アクセル踏み込むごとに10円玉を撒き散らすような具合やったが、今でも手元に残しておきたかったくらいの珍車やった。 |

| 今購入時のロッドケースを見ると6万ン千円とある。当時の給料の半額ほどもする。今日びアユ竿を買おうと思っても高級カーボンに出せるのがせいぜい4万円くらいのことを思うと、キヨミズの舞台から飛び降りたくらいの高い買い物やったハズ。イナカへ持って帰ってきた時はそのロッドの細さに周囲から好奇の目が向けられた。“関西風の引き抜き”という釣り方が流行り始めた頃だった。 |

| 遠出をするとどうしてもクルマの中で休みたい、道具ももっと載せて出かけたいと贅沢な思いはきりが無く、燃費の悪いポンコツガソリン車を恨めしく思っていた。寮の門の中へ入れておいたにも関わらず車上荒らしに遭って、もらいもののラジカセを盗まれたりしてヘコんでいたとき、立ち寄ったトヨペット店でカタログを手に入れてどうしても欲しくなったのがコレ。 背負ったローンの重さから“20年は絶対乗るぞ!”と誓って磨き始めたが、20年過ぎるとどうしても手放せなくなってしまった。排ガス規制で将来は無いのだが幸いイナカへ持って帰ってからもなんとか年に数回現役で釣り場へ乗せて行ってくれている。 |

| アユ釣りの水中糸(道糸)に0.8号とか0.6号を使っていた頃は、オトリが弱ってくると簡単に“胴ククリ”をしてオトリを潜らせた。背鈎(せばり)が一般的になるまでは、ウチのイナカあたりでは皆こうやっていたらしい。伊豆方面から川漁師が出稼ぎにやってきて友釣りを伝えたと言われているので、そちらが本家家元かも知れない。 |

| あまご釣りのエサを買う、しかも活きているエサだというのは地元へ帰ってきてからの衝撃のひとつやった。ながら川とは水系が異なるウチらのイナカじゃせいぜいミミズを売ってるらしいと知っているだけで、イクラが釣りエサとして釣具店にあったときもびっくりしたものだ。ところが八幡町では“ヒラタ”から“キンパク”“ギンパク”と活きエサを売っていて、しかもこれを専門に採って釣具店へ卸している「商売人」もいるというではないか。色々なヒトと知り合いになってあれこれ知識を得たところでは「川漁師」が存在していた頃からさかんであったということらしい。 ところで、キンパクだが、これは春先一番に釣具店に並ぶ活きエサで、冷蔵庫の中から出されるパックにはコケが敷き詰められこのカワゲラモドキやクロカワゲラの幼虫が蠢いている。最初は一種類と思っていたが、自分で採集してきて道具箱の中で羽化した姿を見ると何種類もいて中でも鮮やかな黄色のムシがキンパクと呼ばれているようだ。 3月も中旬を過ぎると、そろそろサカナも擦れてきて今度はオコシムシのヒラタの出番となる。 |

| 道具箱の底の方に一つだけ残っていた使っていない重兵衛のかがしら毛鉤。大きさからして、かがしら仕掛けの最後尾に括った毛鉤であろう。ジイさんの釣り鈎入れのブリキのハコに入っている。釣具店で売っている500エンくらいの中国製カガシラ鈎セットと違って、今では貴重となった国産の手作り商品だ。アユ用の加賀毛鉤の流れであろうが、一味違って美しいモノである。 |

| うなぎ糸は黄色の縒り糸で黒焼きの捻り鈎がついている。1mくらいの仕掛けをどじょうやちちこ、ごとちの口から通して尻穴へ抜き、鈎先が口元に隠れるようにする。糸の端はヤナギの枝や杉の枯れ枝などに括って、どじょうを石の下の穴の中へ差し込んだあと周りの石を重しにして外れないようにする。よって“さしこみ”と言われていたようだ。 稚アユを放流した直後は稚アユが最高のエサとなる。死にかかったのを持ち帰ってさしこみ漁に行く人は沢山いた。よい石には次々とうなぎがもぐりこみ、上手な人ほど石と穴を沢山知っていたものだ。 |

| ㈱宇崎日新はカーボンロッドで有名だった。これまた兵庫県という釣具メーカーの多いところに本社があって、行きつけの釣具店には必ずカタログが置いてあった。ハエ竿の欄に出ているが構わずテンカラ仕様とし、グリップを少々テーピングして使った。3代目が現役やが前の2本はいずれもイワナを釣り上げると同時にポキポキに折れ、“練れてきた”カーボンの寿命と知った。 |

| 本当は農作物を入れるカゴ。ネギや大根、収穫物を入れる。また茶摘みの姿を見ればよくわかるが、こういった形をしている。ちちこを突きに行くときはビクではなくヒゴとなる。それほど昔は沢山獲れたわけで、魚を活かしておくときはこれに石をすこし入れて川へ沈めておく。大きなものを使用した。他にもアユの網漁に使う大きなヒゴは背負い籠(しょいこ)と言って造りがしっかりしていて網目が荒かった。 |