山からおりてきて山へかえる

山越阿弥陀図のこと

昔から、里では「 雪は山からおりてくる」という。これは雪が山から降ってくるという意味ではない。

朝、山を見ると山頂部だけ雪がかぶさっている時がある。そして寒さが厳しくなると、里にも雪が積もるようになる。まさに山から雪が下りてくるのである。

だから、紅葉(もみじ)も山からおりてくる。燃えるような山頂がだんだん下の方へ広がってくる。わざわざ山へ紅葉を見に行く必要はない。里へ下りてくるのだから。

反対に春になると雪は山へかえってゆく。

そして、桜は下の方から来て、山へ去ってゆく。

山は季節を運んでくるだけではなかった。

山の神は、春になると山から里に降りて来られる。そして、秋の収穫が終わると山に帰ってゆかれる。

かって(神仏分離令以前)神社には、「 奥の宮」と「 里の宮」があった。春に神様を奥の宮からお迎えし、そして秋に奥の宮に帰っていただくのが、春と秋の祭りであった。今は、里の宮しかない。

山というのは、なんと不思議なものであろうか。様々なものがそこからおりてくる。先祖の「 たましい」もそこからおりてくる。私たちの「 たましい」も山へかえるのだ。

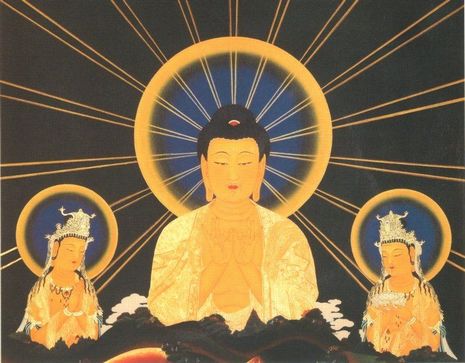

鎌倉時代に描かれた「 山越阿弥陀図」という仏画がある。仏間に掲げられた掛け軸か襖絵のようだ。絵の中央には山が描かれ、その山の向こう側に巨大な阿弥陀仏が描かれている。

鎌倉時代に描かれた「 山越阿弥陀図」という仏画がある。仏間に掲げられた掛け軸か襖絵のようだ。絵の中央には山が描かれ、その山の向こう側に巨大な阿弥陀仏が描かれている。【 人生の終末・心の救い―国宝・山越阿弥陀図之復元―】

阿弥陀仏の前には観音菩薩と勢至菩薩が雲に乗って迎えている。観音は往生人を迎える蓮の台(うてな)を手に持ち、勢至は腰をかがめて合掌している。守護をしてくれる四天王、持幡童子もいる。

なぜ、このような阿弥陀仏が描かれたのだろうか。

臨終を迎えた人は頭北面西右脇に臥し、最後の導き(ヒーリング)としてこの絵を西の方角に掲げ見せる。さらに、その絵の阿弥陀仏の御手から五色の糸を引き、その人の合掌された手と結ぶ。

その人は手を合わせながら名号を称え、安心して死を迎えたのだろう。一人ではなく阿弥陀仏と一緒に浄土へ、山の彼方へ行けるのだから。

「 おくりびと」がアカデミー賞を受賞し、死者の尊厳については世に認められつつある。しかし、臨終の状態については、五色の糸ならぬコードと点滴などで様々な電子機械につながれているという状態を思う時、この「 山越阿弥陀図」のことを考えざるをえない。

私たちは、念仏を称えながら臨終を迎えることができるのだろうか。安心して浄土に旅立つような心境になれるのだろうか。

そして、看取っている人は逝かれる方の心境を聞き取り、感謝の言葉をかけることができるのあろうか。

死もまた生の一部なら、このことは波乱の生を締めくくる臨終として大切なことではないだろうか。

来迎は諸行往生にあり。自力の行者なるがゆえに。臨終ということは、諸行往生のひとにいうべし。いまだ、真実の信心をえざるがゆえなり。また、十悪五逆の罪人の、はじめて善知識におうて、すすめらるるときにいうことばなり。私は、この末灯鈔のお言葉は臨終や来迎を否定するものと思っていた。「 信心の定まった時が往生の時」なのだから、生きている今が大事だ。そして、病院でできるだけ長く生き続ける方が、臨終・来迎よりも必要なことだと考えてきた。

真実信心の行人は、摂取不捨のゆえに、正定聚のくらいに住す。このゆえに、臨終まつことなし、来迎たのむことなし。信心のさだまるとき、往生またさだまるなり。来迎の儀則をまたず。・・・

建長三歳 閏九月二十日 愚禿親鸞七十九歳

しかし、このお言葉は、どのような死を迎えるのかわからない私たちのありようのためであった。ただでさえ孤独な死、悲しく苦しい死、辛く哀れな死であろうとも、弥陀の本願は救わずにはおかないことを、だからどんな死でも尊い往生であることを示されたのだ。

私は泣き叫ぶような死を迎えるかもしれない。また、自分の死よりも辛い死に出会うかもしれない。でも、真実信心の行人にとって死は不幸なことではなく、死後の世界は光に満ち溢れているということを。それは死の有り様によるのではなく、救いは弥陀の方にあるのだからということを。

かうまで申し候ふも御恩のちからなり

ここに一通の手紙がある。聖人の門弟が書いた手紙である。関東の門弟はその信に疑問を生じると、都の聖人に手紙で尋ねた。時には懇志を携え、身命をかえりみず直接都まで上って尋ねた。

高田の覚信坊は、数年前から聖人に「 いのち候はば、かならずかならずのぼらせたまうべし。」と上京を乞われていた。しかし、年老いた身で身体も丈夫ではなかった。当時の旅は何日もかけ自らの足で歩む厳しいもの。まして病院などない。それなのになぜ京へ上ったのだろうか。

息子慶信坊の手紙を見るとそれがわかる。まさに「 聞法することにいのちをかけていた」のである。彼らは自ら問いを持ち、その問いの答えを求めるために上京したのだ。これこそが聞法であり平生業成であった。

さて、覚信坊は念願かなったその旅の途中で、病になってしまった。同行していた人たちは国に帰った方が良いと言う。

そもそも覚信坊のこと、ことにあはれにおぼえ、またたふとくもおぼえ候ふ。そのゆゑは、信心たがはずしてをはられて候ふ。また、たびたび信心存知のやう、いかやうにかとたびたび申し候ひしかば、当時まではたがふべくも候はず。いよいよ信心のやうはつよく存ずるよし候ひき。聖人の弟子蓮位坊は、覚信坊の「 臨終」(おわり)の様を聖人に代わって覚信坊の息子の慶信坊へ手紙で知らせた。哀悼と尊敬の念をこめて。

(覚信坊が京へ)のぼり候ひしに、くにをたちて、一市と申ししとき、病みいだして候ひしかども、同行たちは帰れなんど申し候ひしかども、

「 死するほどのことならば、帰るとも死し、とどまるとも死し候はんず。また病はやみ候はば、帰るともやみ、とどまるともやみ候はんず。おなじくは、(聖人の)みもとにてこそをはり候はば、をはり候はめと存じてまゐりて候ふなり」

と、御ものがたり候ひしなり。

この御信心まことにめでたくおぼえ候ふ。善導和尚の釈(散善義)の二河の譬喩におもひあはせられて、よにめでたく存じ、うらやましく候ふなり。

をはりのとき、

「 南無阿弥陀仏、南無無碍光如来、南無不可思議光如来」

ととなへられて、手をくみてしづかにをはられて候ひしなり。

またおくれさきだつためしは、あはれになげかしくおぼしめされ候ふとも、さきだちて滅度にいたり候ひぬれば、かならず最初引接(迎えとる)のちかひを おこして、結縁・眷属・朋友をみちびくことにて候ふなれば、しかるべく おなじ法文の門に入りて候へば、蓮位もたのもしくおぼえ候ふ。

また、親となり、子となるも、先世のちぎりと申し候へば、たのもしくおぼしめさ るべく候ふなり。

このあはれさたふとさ、申しつくしがたく候へばとどめ候ひぬ。いかにしてか、みづからこのことを申し候ふべきや、くはしくはなほなほ申し候ふべく候ふ。

この文のやうを(聖人の)御まへにてあしくもや候ふとて、よみあげて候へば、

「 これにすぐべくも候はず、めでたく候ふ」

と仰せをかぶりて候ふなり。ことに覚信坊のところに、御涙をながさせたまひ て候ふなり。よにあはれにおもはせたまひて候ふなり。

十月二十九日 蓮位

慶信御坊へ

この手紙の前の方には、慶信坊の「 諸仏同等」についての質問状に対する聖人の加筆と蓮位坊の添え状がある。もしかしたら、覚信坊がこの質問状を運んだのかもしれない。

その覚信坊に、なぜここまで言いきることができるのですか?と問えば、どうお答えになるのだろうか。息子の慶信坊はこう書いている。

「

この御恩とは弥陀の御恩である。自分の信心が言っているのではなく、「 御恩のちから」が言わせているのだときっぱりと断言している。

この覚信坊の「 往生」から、聖人の、覚信坊の、蓮位坊の、慶信坊のそれぞれの生き方が静かに浮かんでくる。覚信坊の浄土往生は、その生き方としてまちがいなく七五〇年後の私たちの道しるべ(還相の菩薩)となっている。

二〇〇九、三

目次へもどる